En el aforismo 341 de La Gaya Ciencia, Nietzsche se pregunta qué pasaría si en la soledad de la noche un demonio murmurara en nuestro oído: «Esta vida, tal como la vives ahora y tal como la has vivido, tendrás que vivirla todavía otra vez y aún incontables veces. Y en ella no habrá nada nuevo, sino que cada dolor, cada placer, cada pensamiento, cada suspiro, todo aquello que es indeciblemente pequeño y grande de tu vida, volverá a acontecer para ti, todo en el mismo orden y en la misma sucesión —a la vez, también esta araña y este rayo de luna que aparece entre los árboles, también este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo —y también tú con él, que eres una mota de polvo en el polvo.» ¿Nos desesperaríamos ante un bucle de repeticiones así, sin la posibilidad de introducir el más pequeño cambio? ¿O consideraríamos las palabras de este demonio como la mayor de las felicidades en lugar de como una amenaza?

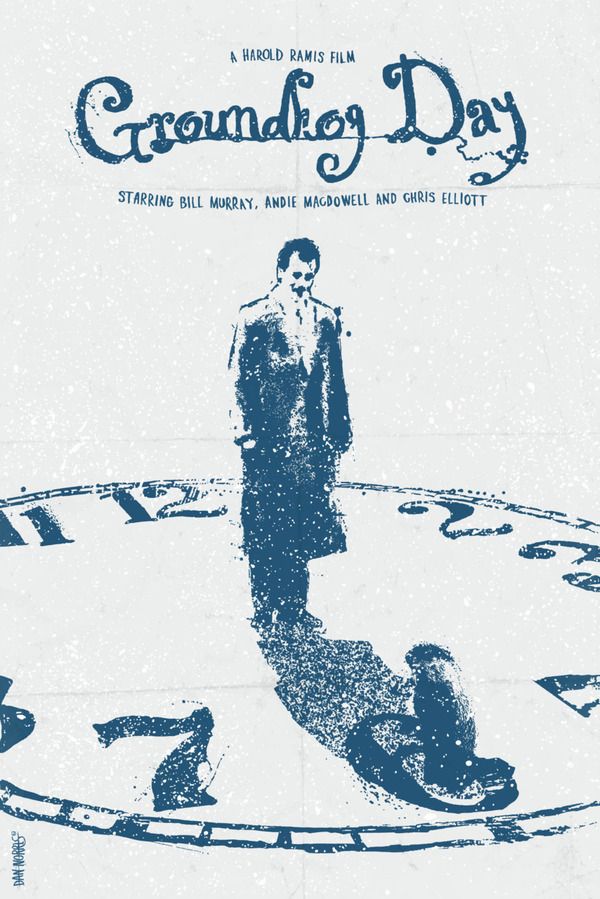

Sin duda, la mayoría de las personas pensarían que la repetición constante de una parte o de la totalidad de su existencia es la peor de las condenas —casi tan terrible como aquella vida eterna del alma, rodeada de ángeles y coros celestiales, con que amenazan los cristianos. Phil Connors, el protagonista de The Groundhog Day (Harold Ramis, 1993), no es ninguna excepción. Por cuarto año consecutivo, la cadena televisiva de Pittsburgh donde trabaja como meteorólogo lo envía a cubrir el festival del Día de la Marmota que se celebra en un pueblo remoto de Pensilvania de nombre impronunciable, un lugar y una fiesta que odia. Phil (Bill Murray) y los miembros de su equipo —Rita (Andie MacDowell), la nueva productora a quien acaba de conocer, y Larry, el cámara— llegan a Punxsutawney el día antes del festival. La mañana del Día de la Marmota, el radio-despertador que hay en la mesilla de noche del hotel donde Phil se aloja suena a las séis, y el meteorólogo se levanta mientras escucha una canción insustancial —I got you babe, de Sonny & Cheer— y la cháchara de los locutores. De carácter desagradable y cínico, tan sólo quiere terminar el trabajo cuanto antes y regresar a Pittsburgh. Pero su deseo no se verá cumplido: una tormenta de nieve corta la carretera y todo el equipo tiene que volver al pueblo. Phil no sospecha cuánto tardará en salir, ni que aquel será tan sólo el primero de un mismo día que se repetirá durante mucho tiempo.

Al día siguiente se despierta de nuevo a las séis, en el radio-despertador suena la misma canción y los locutores repiten que es el dos de febrero, el Día de la Marmota. El meteorólogo piensa que por error han colocado la grabación del día anterior —¿qué cabe esperar, de aquel par de majaderos?—, pero cuando se asoma a la ventana y ve las mismas personas comienza a percibir que ocurre algo extraño. Poco después baja a desayunar y otro huésped del hotel le pregunta si irá a ver la marmota. Phil todavía cree que se trata de una broma, pero al salir a la calle y comprobar que todo se repite exactamente igual —el anciano que mendiga en una esquina, el antiguo compañero de colegio que lo aborda para venderle un seguro, el charco donde mete el pie cuando se dispone a cruzar la calle…— se da cuenta de que, por increíble que pueda parecer, está reviviendo el día anterior con total exactitud. Su primera reacción es de estupefacción. La sensación de absurdo lo pone enfermo, no puede acabar el reportaje, tira el micrófono y se marcha. Por la noche, al acostarse, rompe por la mitad el lápiz que hay sobre su mesilla y lo deja sobre el despertador para cerciorarse de que la repetición no se producirá de nuevo.