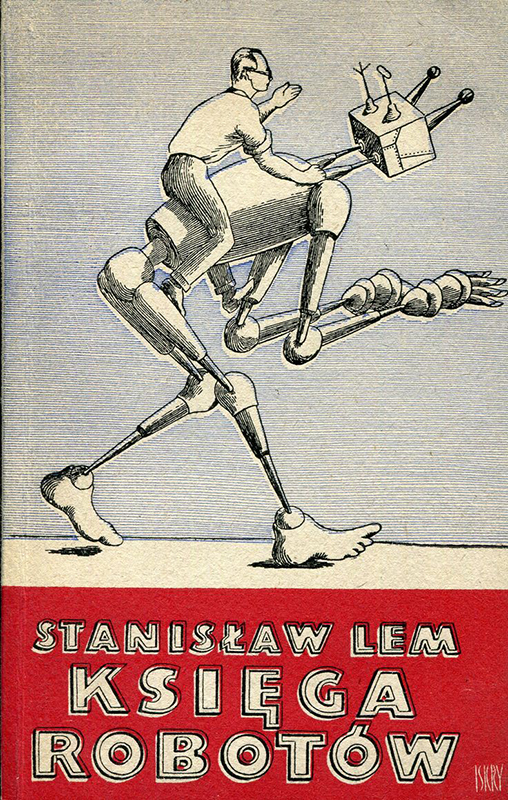

Seguramente, Stanisław Lem ha sido uno de los escritores de ciencia-ficción que ha otorgado mayor protagonismo a los robots, aunque el papel de estos en sus relatos constituye muy a menudo un mero pretexto para desarrollar estrambóticas historias de carácter satírico a la manera de Rabelais, Swift y Voltaire, como las recogidas en Cyberiada (1965). Sin embargo, también reflexionó específicamente sobre el asunto desde un punto de vista que no tiene mucho que ver con las elucubraciones de Isaac Asimov. De hecho, aunque no tengo ninguna constancia de ello, más bien me decanto a pensar que, tal como le ocurría con la mayor parte de la ciencia-ficción norteamericana, Lem debía considerar que los planteamientos del autor de Yo, Robot pecaban de demasiado frívolos u optimistas. El narrador polaco era demasiado sagaz como para creer que los problemas suscitados por el control de la conducta robótica podían solucionarse con métodos de especificación directa basados en normas como las famosas «Leyes de la robótica» enunciadas por Asimov. Dentro de la producción de Lem, la reflexión sobre los robots se concentra sobre todo en algunos relatos protagonizados por el piloto Pirx, uno de sus personajes recurrentes. En estos relatos examina la distancia inquietante que separa a los robots de los humanos, así como la manera idiosincrásica en que aquellos transforman las pautas conductuales que estos les transmiten. Como suele ser frecuente en su narrativa, nos enfrentamos con un punto de vista complejo y lleno de matices, dado que el comportamiento robótico se vuelve perturbador a causa de su habilidad para rehuir las respuestas meramente mecánicas e imitar patrones antropomórficos. No en vano, una de las principales características de estos productos de la IA radica en su versatilidad, que pretende capacitarlos para las tareas cada vez más complejas que les serán encomendadas.

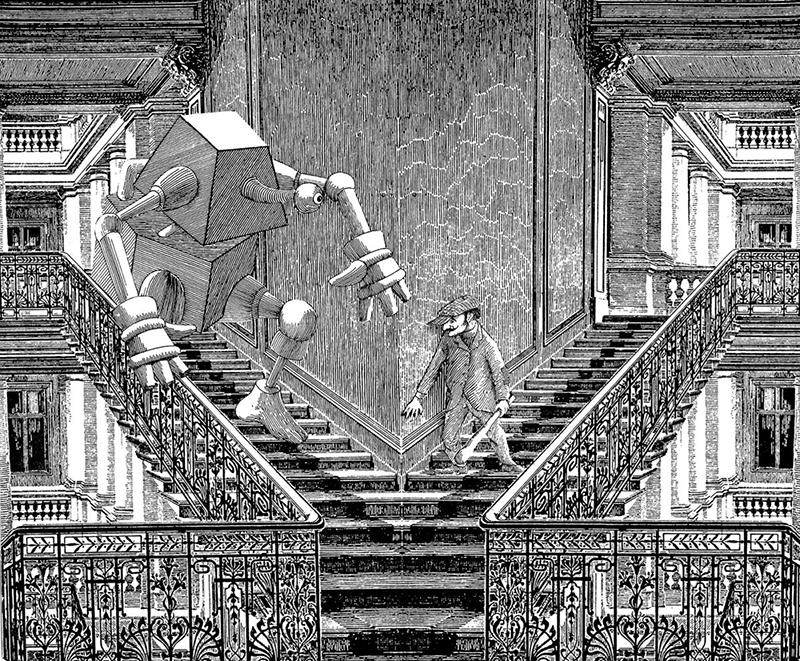

Por decirlo brevemente: Lem imagina el robot como una máquina inocente a la que el hombre ha dotado de inteligencia y, al hacerlo, la ha convertido en cómplice de su propia locura. En esta concepción, pues, no hay lugar, como no sea en clave satírica, para ninguna revuelta del estilo de la del Gólem, la criatura frankensteiniana o la de los robots de R.U.R. (1921) de Karel Čapek, sino que la diferencia entre las personas y sus robots se articula de manera más sutil: estos constituyen una imagen especular de sus creadores, pero una imagen distorsionada, que no puede ser considerada un alter ego, ya que no procesa los acontecimientos exactamente como lo hacen las personas —detalle que, si se pasa por alto, a menudo da lugar a siniestros malentendidos—. Encontramos varios relatos donde este punto de vista se desarrolla de manera más o menos explícita. En La cacería (1965) un robot minero lunar de la clase Setauro pierde la chaveta a causa del impacto de un meteorito y empieza a disparar su láser contra todo lo que se mueve, como si se tratase de un vulgar asesino en serie. Por el contrario, en Terminus (1961) asistimos al trauma de un viejo robot, único superviviente del accidente de una nave espacial, que no cesa de revivir las circunstancias que desembocaron en la trágica muerte de la tripulación humana. Más compleja es la situación narrada en El accidente (1965), dado que Aniel, el robot protagonista, se distrae de su tarea y ejecuta por puro «placer» un acto aparentemente tan gratuito como es la escalada de una montaña.

Con todo, el carácter problemático de las relaciones de dependencia de los robots respecto de sus creadores humanos aparece con mayor claridad en Ananke (1971), donde el ordenador de navegación de una gran nave de carga con destino a Marte invoca en el momento más delicado del aterrizaje un pretexto irrisorio que detiene la maniobra de manera brusca y origina una catástrofe. Los expertos no llegan a explicarse las causas del misterioso colapso del ordenador, pero el piloto Pirx llega por su cuenta a la conclusión de que la única justificación racional de los hechos tiene que ver con la influencia perversa ejercida sobre este por su instructor humano, el antiguo comandante Cornelius. Según se nos explica, Cornelius era un individuo muy conocido entre las tripulaciones de las naves espaciales a causa de su carácter difícil, siempre empeñado en aducir alambicadas justificaciones reglamentarias para sus innumerables obsesiones. A partir de un cierto momento, ya no pudo pasar las revisiones psiquiátricas y fue retirado del servicio activo, después de que le diagnosticaran el síndrome de Ananke, una especie de trastorno obsesivo compulsivo que toma su nombre de la divinidad griega que encarnaba la necesidad, la personificación de la obligación absoluta y de la fuerza inevitable del destino. Su sintomatología se traduce en un cuadro de intensa ansiedad, que induce los que lo sufren a «complicar hasta el infinito las tareas más sencillas, el formalismo de los gestos, la ritualización del comportamiento.» Por desgracia, la presencia de este trastorno no fue tenida en cuenta por la empresa Syntronics, que le consideró apto para el cargo de instructor de sus ordenadores, con la consecuencia imprevista de que les transmitió una neurosis mecánica, a causa de la cual —argumenta Pirx— «no reproducían, naturalmente, el miedo en sí, tan solo las reacciones a que daba lugar. Paradójicamente, el hecho de tratarse de modelos nuevos, más perfeccionados y de mayor capacidad, había sido la causa de su perdición, porque podían seguir funcionando a pesar del progresivo ahogo de sus circuitos con la sobrecarga.» Como vemos, todo ello da paso a situaciones paradójicas en las que la cibernética, entendida como ciencia del control y del pilotaje, se ve atrapada en un círculo vicioso de malentendidos y engendra escenarios caóticos.

En otro orden de consideraciones, la figura del robot no deja de suscitar también reacciones éticas movidas por la piedad y la empatía. En el universo narrativo de Lem, tal como lo describe en El accidente, solo se construyen robots de dos tipos: los altamente especializados y los universales, y «solo a un pequeño grupo de estos últimos se les daba forma humanoide y ello solo porque, de todas las probadas, las formas que imitaban a la naturaleza demostraron ser las más eficaces en las difíciles condiciones encontradas en la exploración planetaria.» Son, pues, los robots humanoides los que desencadenan las heterodoxas reflexiones de Pirx, que ve en esos artefactos capaces de pensar, pero desprovistos de personalidad, la huella de la perversidad humana, que había creado unas criaturas inteligentes sin ninguna posibilidad de competir con sus creadores. No es que los robots fueran mutilados o explotados, «la cosa era mucho más simple y a la vez más siniestra y más difícil de atacar moralmente; se les convertía en lisiados antes incluso de su nacimiento, en el mismo tablero de diseño.»

Por este lado, resulta difícil no asimilar la condición de los robots a la figura más trágica que ha producido la barbarie contemporánea: el «musulmán». Giorgio Agamben, en el capítulo segundo de su libro Quel che resta di Auschwitz (1998), le caracteriza como el testigo integral de las condiciones de existencia en el campo de exterminio en tanto que negación de la vida. El «musulmán» era el cadáver ambulante, el cadáver sin muerto, el individuo que había contemplado a la Gorgona y había penetrado en los territorios de la extrema despersonalización, allí donde la condición humana pierde su nombre. Seguramente no es por casualidad que la exclusión de la humanidad de la criatura frankensteiniana y de los robots presenten curiosas analogías con esta figura. En los tres casos estamos hablando de las consecuencias de prácticas tanatopolíticas —tanto da si proceden de la reducción de las personas a cuerpos exánimes, de la formación de una criatura a partir de pedazos de cadáveres o de la fabricación de androides en el laboratorio—, y lo que las hermana es el hecho de que sus amos se consideran con el derecho a retirarlas de la circulación una vez se les ha extraído toda la utilidad. Lem lo mostró de manera intensamente emotiva en un pasaje de la novela Retorno de las estrellas (1961), en que el protagonista, Hal Bregg, un astronauta que ha realizado un viaje al espacio de diez años de duración y a causa de la contracción relativista del tiempo vuelve a la Tierra más de cien años después, visita una especie de vertedero de chatarra cibernética, lleno de robots que se amontonan a la espera de ser reciclados sin contemplaciones. La escena es demasiado larga para reproducirla en forma de cita, pero vale la pena destacar el enorme patetismo de las quejas de los robots que, como los condenados en el infierno de la Commedia de Dante, continúan obsesionados por los trabajos que realizaban durante su vida útil, y algunos incluso tratan de hacer ver que se encuentran allí por error y pretenden hacerse pasar por personas aquejadas de una enfermedad mental que les llevó a creerse robots. Aunque, si bien se mira, la analogía dantesca ya hace tiempo que quedó obsoleta, porque lo que pone al descubierto esta manera de proceder es la condición de una humanidad que trata al mundo y a sí misma como objetos de usar y tirar, posición moral que se evidencia dramáticamente en la relación de las personas con los robots, en tanto que herramienta-espejo por excelencia.

© Josep J. Conill