“Si fuera sólo la historia de mi vida, creo que no la diría; pues ¿qué es un hombre para que dé tanta importancia a sus inviernos, aunque le encorven como una recia nevada?”

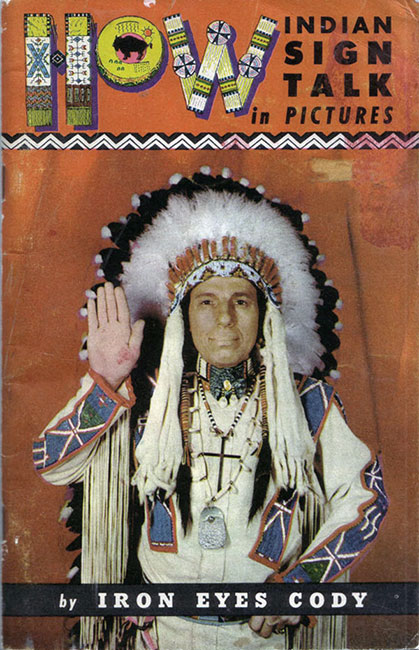

Los funerales de John Ford en Hollywood, el 5 de septiembre de 1973, congregaron a buen número de celebridades. El espectador peor entrenado hubiese reconocido allí a John Wayne, James Stewart, Henry Fonda o Charlton Heston. Y, sin embargo, la sensación del día resultó ser un perfecto desconocido para los cazadores de autógrafos. Su llegada desató la histeria entre reporteros televisivos y fotógrafos de prensa, que lo tuvieron subiendo y bajando la escalinata de la iglesia mientras hacían chasquear los disparadores de sus cámaras. Era un hombre ya anciano pero erguido majestuosamente, ataviado con chaqueta, pantalones y mocasines de gamo adornados aquí y allá con pinturas de vivos colores, su metro ochenta largo coronado por un penacho de plumas blancas y negras que le caían por la espalda, flotando entre los rígidos cuerpos enlutados. Era Iron Eyes Cody. Entre la imagen humillada del indio de madera a la puerta de los estancos y esta figura empenachada sometiéndose a la frivolidad de la prensa, median ochenta años de lenta y dolorosa recuperación de la dignidad masacrada.

“He imaginado este argumento, que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica, en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes; hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún”

(Jorge Luis Borges: Tema del traidor y del héroe)

En la tierra de promisión, ser indio era peor que ser chino o hispano, y todavía peor que ser negro. Los chinos lavaban la ropa sucia y hasta los negros podían viajar en la parte trasera de los tranvías, pero los indios necesitaban un salvoconducto para abandonar los confines de sus reservas y una excelente razón para solicitarlo. Los negros eran tan esclavos de la libre empresa como los blancos pobres, pero los indios eran cautivos del Ministerio de Defensa, prisioneros de guerra nada menos. Para los indios con algo que expresar había dos salidas: despertar la curiosidad de algún antropólogo excéntrico o hacerse bufón. Entre los que optaron o fueron conminados a prostituir las tradiciones de su pueblo, hubo un cherokee de nombre Pluma Larga.

“Mata al indio y salvarás al hombre”

(capitán Richard H. Pratt, sobre la necesidad de civilizar a los indios, 1892)

Los cherokees habían sido una de las Cinco Tribus Civilizadas que integraban la nación iroquesa, la más poderosa y culta de las que poblaban la mitad oriental del continente. “Iroqués” es una corrupción francesa de una palabra chippewa que significa “enemigo peor”. Altos, esbeltos, de tez clara y nariz aguileña, los iroqueses eran temidos por sus vecinos sioux a causa de su imponente fortaleza y tenacidad. Originarios de los montes Apalaches, a caballo entre los futuros estados de Kentucky, Tennessee y las dos Carolinas, los cherokees sufrieron pronto el avance de colonos y tratantes franceses e ingleses, que llegaban en oleadas a través del Atlántico. En 1768 firmaron su primer tratado de paz. Menos de tres años después no quedaba un solo cherokee vivo en todo Kentucky. En la década de 1810 el general Andrew Jackson, llamado por los indios Cuchillo Acerado, vencedor de creeks y semínolas, dirigió operaciones masivas en los Apalaches, causando la muerte de miles de nativos y el desplazamiento de los supervivientes hacia el sur, hasta Alabama y Georgia. Los cherokees comprendieron que no bastaba con sobrevivir al hostigamiento del blanco, a las enfermedades propagadas por el blanco, a la religión enajenante y al whisky emponzoñado del blanco. Para tratar de igual a igual con los invasores, dieron algunos pasos formales hacia las maneras “civilizadas” de éstos. En 1822 el jefe Sequoia ideó un alfabeto silábico de setenta y ocho signos. En 1827 los cherokees se declararon nación independiente y redactaron una constitución inspirada en el modelo federal. Para desgracia de los indios, Cuchillo Acerado Jackson fue elegido presidente de los Estados Unidos. Como buena parte de su prestigio político descansaba en sus victorias militares sobre los indígenas, uno de sus primeros objetivos fue el establecimiento de lo que cínicamente llamó “frontera india permanente”, que en la práctica significaba el destierro de todas las tribus orientales a los territorios no colonizados al oeste del Mississippi. Durante la luna del ciervo, otoño de 1838, el ejército concentró a los cherokees en campos de confinamiento. Dieciséis mil indios desarmados, desnutridos y semidesnudos, fuertemente custodiados, emprendieron la larga marcha a pie más allá de Mississippi, Arkansas y Louisiana, hasta los asentamientos que les habían sido asignados en las malas tierras de Oklahoma y Texas. Uno de cada cuatro cherokees pereció de hambre, frío o enfermedad en el curso de este éxodo invernal, que desde entonces se conoce entre ellos como Senda de las Lágrimas.

“El sentido de identidad es un poderoso motor emocional. Para los indios, la identidad tribal es el último atributo y valor que conservan cuando les han arrebatado todo lo demás”

(Chadwick Corntassel Smith, jefe cherokee)

Pluma Larga pertenecía a la tercera generación de cherokees nacidos en cautiverio. Su destreza como jinete hizo que el agente gubernamental de la reserva le recomendara a un representante artístico que buscaba indios para un espectáculo al estilo del “Wild West Show” de Buffalo Bill. Recorrió el país de circo en circo hasta que se encontró con dinero suficiente para sobornar a los funcionarios, comprar por el quíntuple de su valor una exigua franja de terreno dentro de los límites de la reserva, en Oklahoma, y establecer su propio rancho. Entonces, Pluma Larga tuvo un hijo. En 1907 vio el sol Oskie, Águila Pequeña. La costumbre era dar a los recién nacidos un nombre provisional hasta que tuvieran edad suficiente para hacer su primer ayuno y meditación, en el curso de la cual podían tener una visión que les revelara su nombre de adulto. Así, Águila Pequeña conoció a Ojos de Hierro.

Creció como cherokee gracias a la relativa independencia ganada por su padre al hombre blanco. Y, para preservar su identidad, aprendió también a hacer el indio.

“Los pieles rojas que han tenido la suerte de conseguir contratos permanentes en las distintas productoras de westerns reciben un sueldo que les mantiene bien provistos de tabaco y su adorada “agua de fuego”. Se podría pensar que eso les civilizaría por completo, pero ha tenido más bien el efecto contrario, ya que su trabajo les da la oportunidad de revivir sus tiempos de salvajes. Ponen el corazón y el alma en el trabajo, sobre todo en los combates con los blancos, y es necesario tener guardias armados vigilando sus movimientos, atentos a la menor señal de traición”

(Ernest A. Dench, 1915)

Empezó como un extra de doce años en un film rodado en el rancho paterno, convertido para la ocasión en el salvaje Oeste. Cuando Pluma Larga fue llamado a Hollywood como asesor indio, su hijo le acompañó. Tuvo la buena estrella de intervenir en los dos westerns que durante más de veinte años iban a marcar el techo del género en rigor histórico y autenticidad. Fue uno de los quinientos indios reclutados en 1922 por el coronel Tim McCoy para La caravana del Oregón (James Cruze). “Les decía el guión cada día en lenguaje de signos y nunca, nunca tuvieron que repetir una escena: la primera toma era perfecta; vivían el guión”, recordaba la actriz Lois Wilson. Y estuvo entre las partidas de cheyennes levantiscos que hostigaban El caballo de hierro (John Ford, 1924). El coronel McCoy, un auténtico oficial de caballería que había vivido largo tiempo con diferentes tribus, no olvidó a aquel cherokee espigado que “era capaz de hacer blanco con su arco a lomos de un pony desbocado”. Le contrató para una gira internacional de un año con su espectáculo indio y le incluyó en el reparto de su segundo film como actor, Nobleza de piel roja (W.S. Van Dyke, 1926). La monumental carpa de los hermanos Ringling, Barnum y Bailey, el mayor espectáculo del mundo, le vio saborear las mieles del éxito que los blancos reservaban a los de su raza. En los años 30 tuvo un programa de radio; en los 40 fue el primer indio que hizo televisión. Pero, sobre todo, rodó películas. Atravesó al galope westerns racistas y militaristas, guerreó en films épicos y líricos y ni una cosa ni otra, aulló como un demonio en disparates de serie Z y seriales de Rin Tin Tin, se pareció al indio de madera de los estancos en comedias de Bob Hope y parodias de Abbott y Costello. Pasó por apache, comanche, sioux, navajo, dakota, osage, pies negros, delaware, seneca, ponca y hasta por jívaro. Cualquier cosa que llevara plumas. La primera versión de Cimarrón (Wesley Ruggles, 1930) fue una de las raras ocasiones en que interpretó a un cherokee. Directores del calibre de John Ford y Cecil B. DeMille recurrieron a él con la misma asiduidad que a John Wayne y Gary Cooper. Se movió con soltura entre aquéllos que mejor se movían en la naturaleza, los Raoul Walsh, Anthony Mann, Delmer Daves, Henry Hathaway o Sam Fuller. La mayoría de las veces fue un indio bueno, o sea muerto. “Se caía del caballo como pocos, y pegaba tales brincos que no había cámara que le siguiera”, decía Ford. Pero Iron Eyes Cody hizo más que eso. Mucho más.

(Continúa)

© Miguel Ángel Montes