“En la reserva en la que crecí, el único entretenimiento era la sesión de cine nocturna en el sótano de la iglesia. Me crié con los indios y los vaqueros, y nosotros siempre íbamos con los vaqueros, sin darnos cuenta de que éramos los indios”

(Neil Diamond, cree)

“Ser indio era tan desventajoso que ahora muchos indios no quieren que les llamen indios”

(Tom Dion, houma)

“Actuar como un indio es la cosa más fácil del mundo, porque el piel roja carece prácticamente de emociones”

(Ernest A. Dench, 1915)

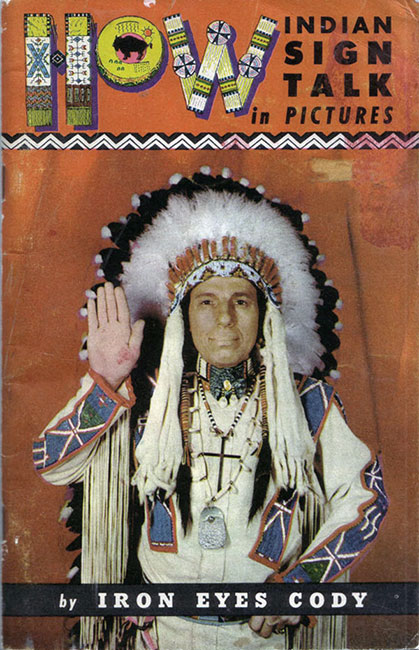

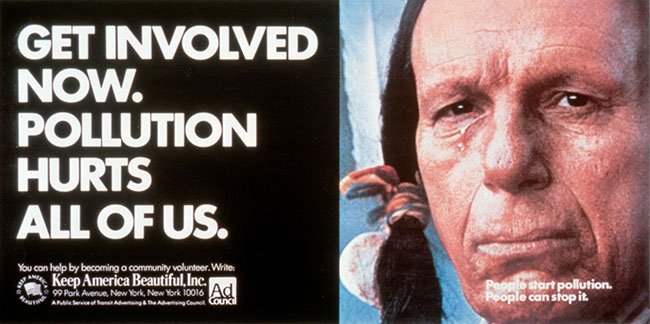

Casado en 1936 con Bertha “Birdie” Parker, sobrina nieta del prestigioso jefe seneca Hasanoanda y primera mujer india licenciada en Arqueología, tan pronto como su posición entre los bufones se lo permitió empezó a rastrear con ella las huellas de las culturas indias norteamericanas, a relacionarse con sus hermanos de otras reservas, a coleccionar arte, indumentarias, tocados, armas y aperos. Reunió filmaciones de indios y las alquilaba a los estudios que rodaban westerns: abarataba costes a la vez que introducía pinceladas fidedignas en los films, a despecho de la calidad e intenciones de éstos. Se convirtió en un experto en lenguas indias, incluido el lenguaje gestual, y en técnicas, hábitos, folklore e historia de los pueblos originarios de Norteamérica. Como asesor de muchos de los films que interpretó, se empeñó en que los personajes nativos hablaran correcto idioma indio en lugar de incorrecto inglés. Enseñó a poderosos directores y sufridos artesanos cómo vivían y sentían en realidad las distintas tribus. Y, poco a poco, los westerns indios empezaron a ser y a sonar de otra manera. Estuvo en Buffalo Bill (DeMille, 1936), La diligencia (Ford, 1938), Murieron con las botas puestas (Walsh, 1941), Fort Apache (Ford, 1947), La Puerta del Diablo (Mann, 1949), Flecha rota (Daves, 1950), Centauros del desierto (Ford, 1955), La ley del Talión (Daves, 1956), Yuma (Fuller, 1956) y muchos otros. Fue el más convincente Caballo Loco de la pantalla en Sitting Bull (1954) y La gran matanza sioux (1965), ambos de Sidney Salkow. Era el hombre medicina que iniciaba a Richard Harris en los ritos de purificación sioux (Un hombre llamado Caballo, Elliot Silverstein, 1969). En uno de sus últimos films, Águila Gris (Charles B. Pierce, 1977), interpretó a Oso Erecto, el único jefe que ganó un pleito legal por la conservación de su tierra. En los años 60 fundó una asociación para promover el empleo de actores indios en papeles indios, convirtió en museo su colección de objetos autóctonos y extendió su incansable actividad a otros museos, centros educativos y organizaciones indias. Prestó su rostro, abrupto como los Apalaches de sus ancestros, a varias campañas publicitarias en favor de mejoras en las condiciones de vida de los indios de las reservas y por la conservación del equilibrio medioambiental. Contó su vida a Collin Perry, que la publicó en forma de libro (Iron Eyes: My Life as a Hollywood Indian, 1982). Y después de todo, de noventa inviernos y dos centenares de películas, de ser la imagen de una campaña institucional contra la contaminación ambiental en la que vertía una única lágrima (de glicerina: los indios no lloran) y que hizo más por su celebridad que toda su filmografía (y, aseguran, contribuyó a reducir en treinta y ocho estados la presencia de basura en entornos naturales un 88 por ciento; los americanos son así: dan miedo hasta cuando lo hacen bien), a una plumilla de Nueva Orleans, ciudad de tahures, le dio por husmear entre las partidas de bautismo de un remoto pueblecito de Louisiana, hablar un poco con cierta hermanastra, y América se desayunó con la noticia de que el viejo superviviente cherokee, miembro del consejo de ancianos de la tribu, el hombre que más había hecho desde la industria del cine por el reconocimiento de los nativos americanos, el emblema del mito de pureza espiritual de toda una raza, era un inmigrante italiano pobre de segunda generación.

“Durante mis años como director ejecutivo del Congreso Nacional de Indios Americanos, raro era el día que no venía a mi oficina alguna persona blanca proclamando orgullosamente que él o ella descendía de los indios. La tribu más elegida era la cherokee, y muchos situaban a los cherokees en cualquier lugar entre Maine y el estado de Washington. Al final llegué a comprender su necesidad de identificarse parcialmente como indios, y no me lo tomaba a mal”

(Vine Deloria, Jr., sioux, 1969)